Bei der hypertrophen nicht-obstruktiven Kardiomyopathie (nHCM) ist der Herzmuskel verdickt. Allerdings liegt, anders als bei der obstruktiven Form, keine Einengung des Ausflusstrakts vor. Das Hauptproblem besteht darin, dass sich der verdickte Herzmuskel in der Entspannungsphase des Herzens (Diastole) nicht ausreichend dehnen kann. Dadurch kann die linke Herzkammer weniger Blut aufnehmen, was bedeutet, dass auch weniger Blut gepumpt werden kann. Die Folge sind Symptome wie Belastungsatemnot, Schwindel oder Erschöpfung.

Wenn diese Beschwerden auftreten, wird eine medikamentöse Therapie empfohlen. Das Ziel der Behandlung ist es, die Entspannungsfähigkeit des Herzens zu verbessern und die erhöhten Drücke im Herzen zu senken. Dadurch kann das Herz wieder effizienter arbeiten. Zum Einsatz kommen Medikamente, die entweder die Herzfrequenz senken oder die Versorgung des Herzmuskels verbessern:

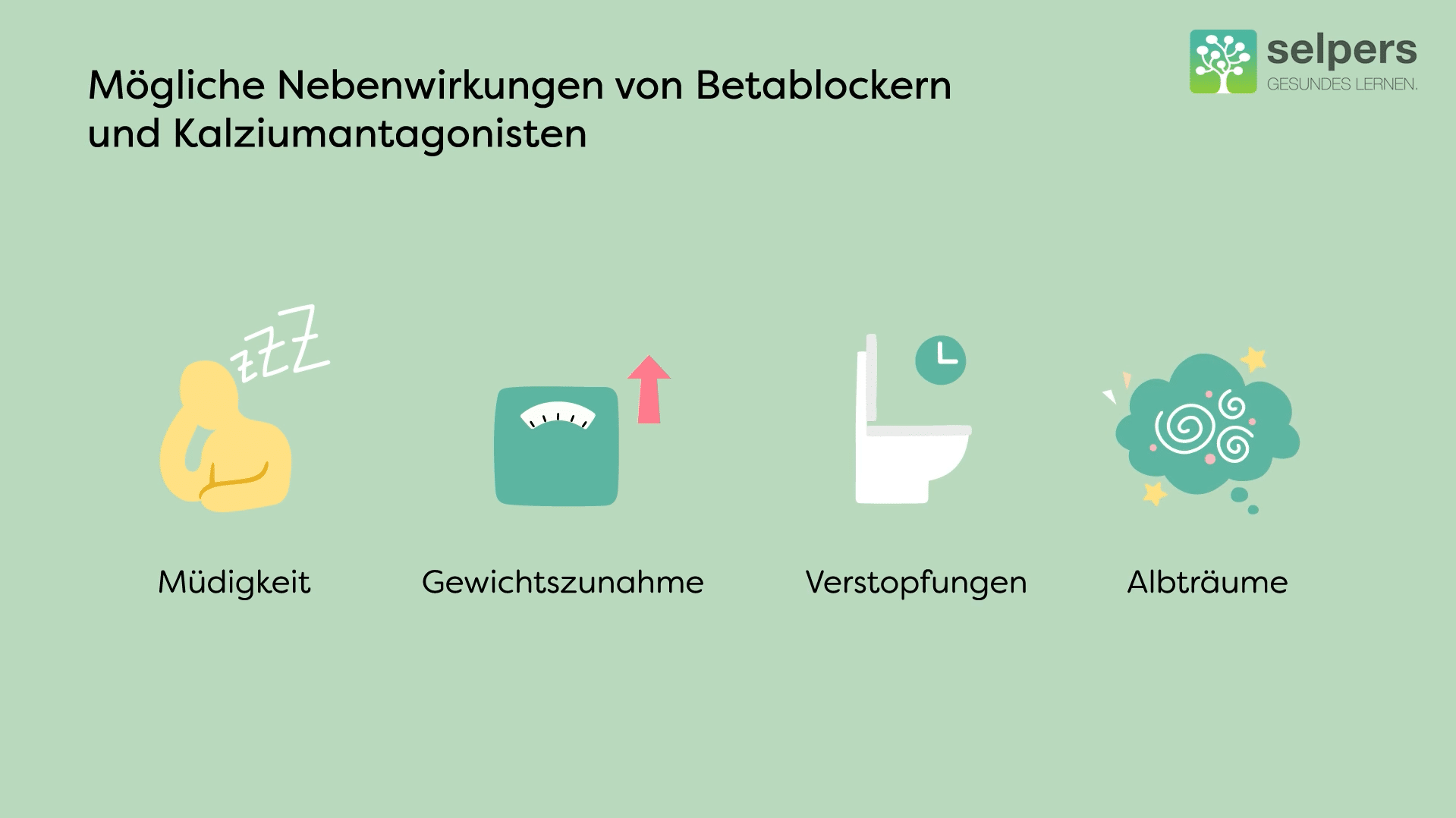

- Betablocker und Kalziumkanalblocker (z. B. Verapamil): Diese Medikamente verlangsamen den Herzschlag und geben dem Herzen mehr Zeit, sich zu füllen.

- Spironolacton: Ein Aldosteronantagonist, der die Wirkung des Hormons Aldosteron blockiert, was zu einer erhöhten Ausscheidung von Wasser führt. Dieser Effekt kann helfen, Flüssigkeitsansammlungen zu verringern und den Blutdruck zu senken. Zudem hat Spironolacton einen positiven Einfluss auf das Herzgewebe und kann die Entspannungsfähigkeit des Herzmuskels verbessern.

- SGLT2-Hemmer: Diese Medikamente sind ursprünglich für die Senkung des Blutzuckers bei Diabetes mellitus Typ 2 entwickelt worden. Sie fördern die Ausscheidung von Zucker über den Urin, was die Ausscheidung von Wasser erhöht. Dadurch verringern sie die Belastung des Herzens, außerdem haben sie positive Effekte auf den Energiestoffwechsel des Herzens.

Ziel dieser Behandlungen ist es, die Symptome zu lindern, die Belastbarkeit zu steigern und das Fortschreiten der Erkrankung zu verlangsamen.